成大文學院院長陳文松在院長室受訪,談起文史教育時語氣沉穩而堅定,手勢間帶著對文化與知識的熱情。(圖/記者黃華安攝)

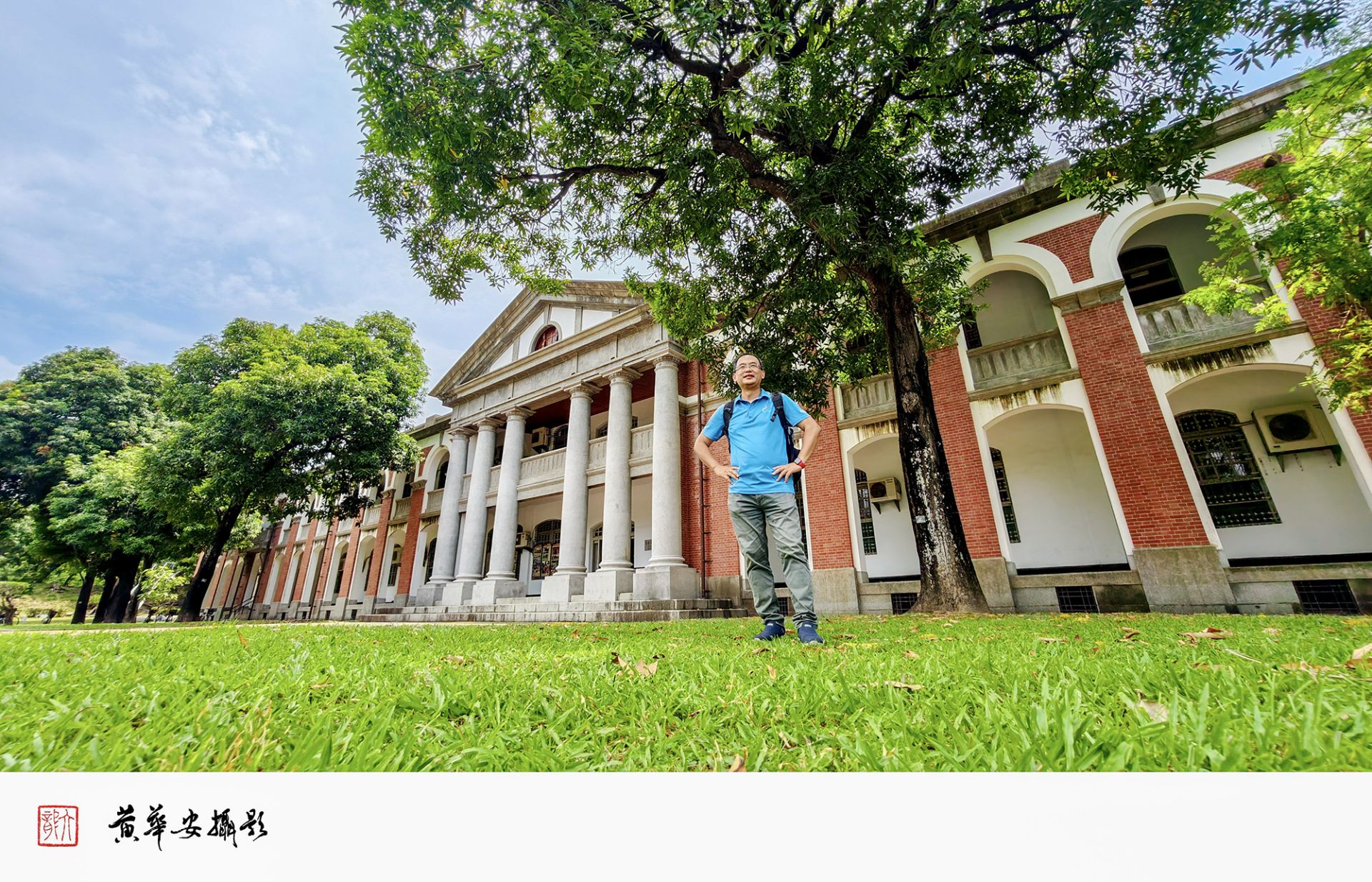

陳文松院長站在成大歷史系館前,以跨學科視野串連校園、城市與歷史記憶。(圖/記者黃華安攝)

黃華安/台南專訪

晨光斜照進成大文學院院長室,為書架上那排泛黃的史料鍍上一層溫潤光澤。它們靜靜佇立,像時間在此停留。今年上任的陳文松院長談吐沉穩而平和,也帶著歷史留下的質感。他談起自己的過往:一條由歷史引領、又因生活轉折而更顯立體的道路。「人文教育的意義,往往要經過時間才能被看見。」這句話輕得像一聲低語,卻深而有力。

陳院長的起點在台大歷史系,而真正的學術啟蒙,則是在中研院史語所籌備處擔任編輯助理時悄然萌芽。「那是技術性的工作,校對、整理,但我從中看見了學術的縱深。」在那些繁複的證據與史料中,他第一次真正體會到歷史研究的厚度。對他而言,歷史從來不是冷冰冰的知識,而是一種細膩而沉著的生命態度。

然而,他的道路並未沿著既定方向筆直延伸。在離開中研院後,他轉身成為《大成報》記者,負責「釣魚天地」專版,甚至遠赴韓國採訪國際釣魚比賽。語言的隔閡在現場顯得具體而殘酷,他看著中國隊翻譯能流利切換多國語言,那是他難以觸及的速度。「那一刻我才驚覺,語言會打開你能理解的世界,也會劃定你無法抵達的疆界。」

陳文松院長在辦公室閱讀史料,展現其長年深耕文史研究的學者氣質。(圖/記者黃華安攝)

陳文松院長陪同學生進行『踏溯台南』課程,帶領年輕世代從城市的巷弄與地景理解文化脈絡。(圖/記者黃華安攝)

這份強烈的感受,成為他回到學術道路的契機。他考取獎學金赴日本留學,重新將語言、文化與歷史串接起來。「我開始明白,文化從來不是單一學科,而是一張交錯的網:歷史、語言、社會、生活,都在其中交織。」

在中硏院任職期間,他參與協助了台籍日本兵座談會的舉辦,也埋下他日後從事日治臺灣史研究的契機,那時候,這在學界仍屬邊陲議題。「但我們仍堅持研究、公開討論,讓被遺忘的歷史發聲。」他始終相信,歷史研究不應困在論文裡,而要走回社會,使知識變得有溫度、有重量。

問及對學生最重要的能力,他沒有片刻猶豫:「人文素養。」

他清楚區分素養與技術:前者塑造人生與世界觀,後者只是工具。

「人文素養,就是理解自己、理解文化、理解歷史的能力。語言、科技、AI,都只是工具。核心永遠是:你如何觀看世界,又如何理解自身。」

陳文松院長與學生在教室討論觀察與感受,鼓勵以跨領域視角理解城市與歷史。(圖/記者黃華安攝)

談到對他影響最深的史學家陳寅恪,他的語氣明顯多了一份敬意。「陳寅恪晚年失明,卻仍能研讀大量資料。他對學術的專注與人生態度給了我深刻啟發。」在他眼中,歷史與文學不只是研究對象,更是一種生命修養,使人能在時代的潮流裡找到自己的位置。

人文素養的價值,往往要在人生走到某個階段後才會真正浮現。「當你擁有文化底蘊,理解社會脈絡,你在任何領域都能從容不迫,這是技術永遠無法替代的底氣。」

面對全球化與 AI 的浪潮,他認為文學院必須主動跨域,跳脫傳統框架。「我們要讓學生看見,歷史、語言、藝術如何與科技、社會科學對話。」

他舉例,考古學課程已與東南亞研究結合,歷史研究跨向文化藝術交流,語言則與 AI 整合成國際研究平台。「跨領域不是把科目疊在一起,而是讓學生真正理解:世界的問題,向來由文化、科技、政治與歷史共同形成。」

陳文松院長站在成大文學院前,背後是厚實的磚牆,映照他對文史教育長年的堅持與信念。(圖/記者黃華安攝)

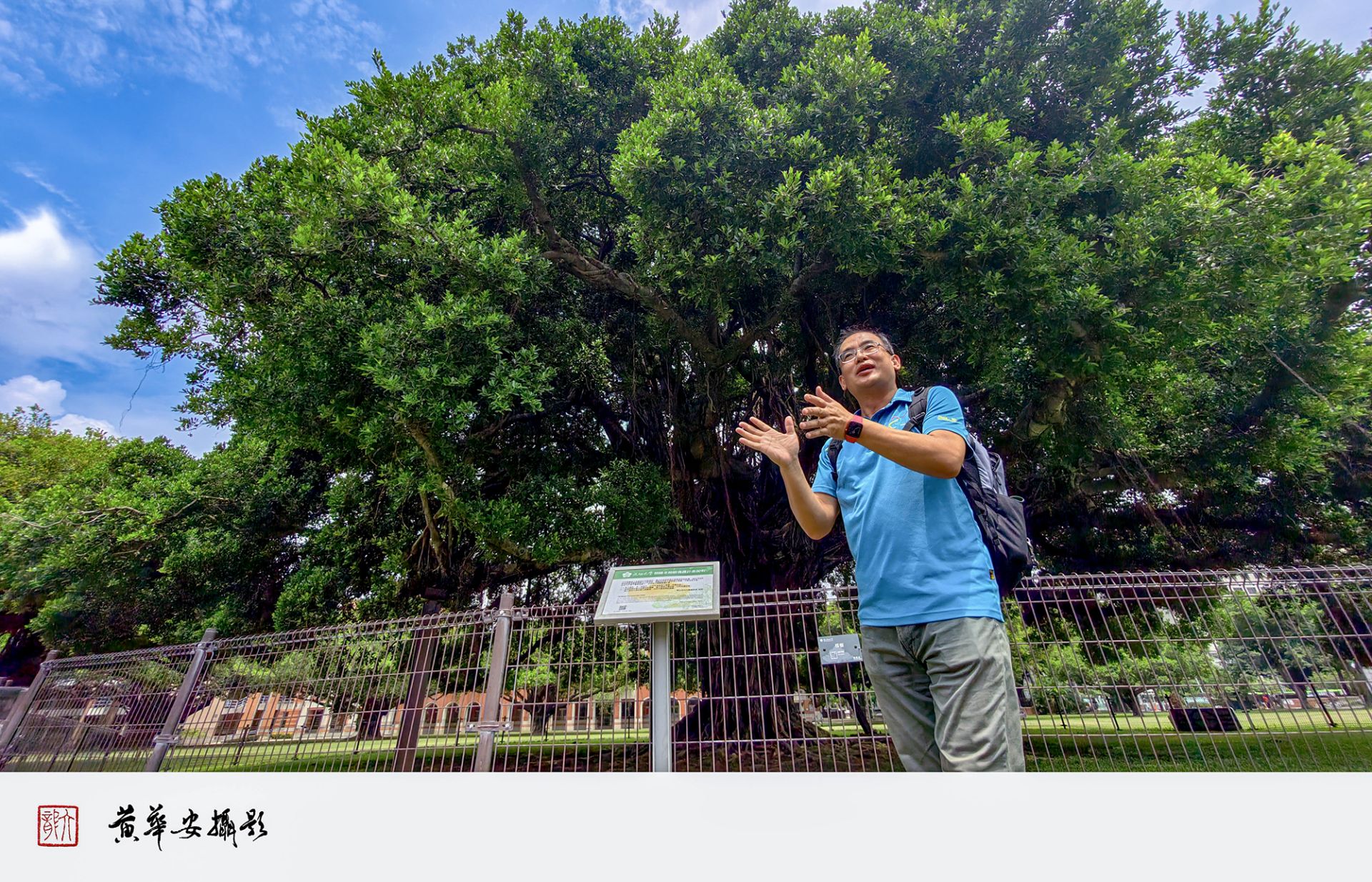

在成大榕園的老榕樹下,陳文松院長向國際交流學生講述校園的歷史脈絡,枝葉搖曳間,故事彷彿與風一同流動。(圖/記者黃華安攝)

談到 AI,他語氣明確而堅定:「AI 能整理資料、分析文獻、輔助語言學習,但它無法取代人文素養。」他強調,學生必須先懂得歷史與文化,再以 AI 為輔佐工具,才能產出真正有深度的研究成果。文學院也正在建置 AI 教學平台與多語資料庫,期待技術與文化深度並行。

當談到城市,他的語速不自覺放緩,帶著明顯的情感。「科技是工具,人文是根本。」他認為,大學四年最關鍵的,是培養「人文的視野與感知力」。

「你要知道自己從哪裡來,才能理解世界從何而來。」

他談到「踏溯台南」課程時,語氣裡明顯帶著欣賞。學生走入巷弄、古蹟、廟宇,並不是為了拍照,而是用身體去理解城市的紋理。「學生到古蹟、老街、廟宇,不只是拍照,而是理解人與環境、歷史與當代的連結。這種文化敏感度,就是人文素養的體現。」

城市文化在他眼中,也是一種生命教育。「歷史與文學讓我們理解生命的脈絡,看見自己與社會、與時間的關係。」他以倒裝句比喻文史教育:「年輕時看似不起眼,但時間越久,它越會以意想不到的方式出現在你的生命裡。」

烈日下的隊伍穿梭校園,陳文松院長與老師們在前引導,學生跟隨其後,用腳步與眼睛重新閱讀這座城市。(圖/記者黃華安攝)

途中,陳文松院長與團隊攤開古地圖,帶領學生比對台南城市的前世今生;一張地圖成了跨越時空的入口。(圖/記者黃華安攝)

談到文學院未來,他聚焦於「新舊傳承」。退休教師的學術精神與新進教師的創新力量必須相互連結。「改革不是斷裂,而是延續中的深化。」他推動跨域教學、AI 應用、國際化,也堅守本土文化研究,讓學生能同時向外走、向內扎根。

「文學、文史、文化,是理解生命、社會與世界的核心。」他說,學術研究與人文教育從來都是彼此支撐。「無憂之用,是為大用。文史教育讓人生的價值與意義得以浮現,讓學生面對世界時,更有力量。」

訪談尾聲,光線再次落在書架上的史料上。院長望著它們,語氣沉靜:「走出去,理解世界;回來,理解自己。這是文學與歷史,給我們最深厚的力量。」

那不只是寄語,更像是一盞燈,靜靜在時間長廊裡照亮下一代的前路。

在古城牆旁,陳文松院長向學生解釋歷史背景。紅磚、枝葉與他的手勢,共同構成一段真實的記憶。(圖/記者黃華安攝)

在小西門前的草地上,陳文松院長以穩定的步伐前行。建築與綠地為背景,形成踏溯台南課程中最日常卻具象的一幕。(圖/記者黃華安攝)

-

2025-11-24 16:50:45

-

2025-11-24 15:11:28

-

2025-11-24 13:24:24

-

2025-11-24 13:13:21

-

2025-11-22 14:48:00

-

2025-11-22 11:45:00

-

2025-11-22 04:34:00

-

2025-11-21 17:17:22

-

2025-11-21 16:50:09

-

2025-11-21 16:27:00

-

2025-11-20 22:18:45

-

2025-11-20 16:15:52