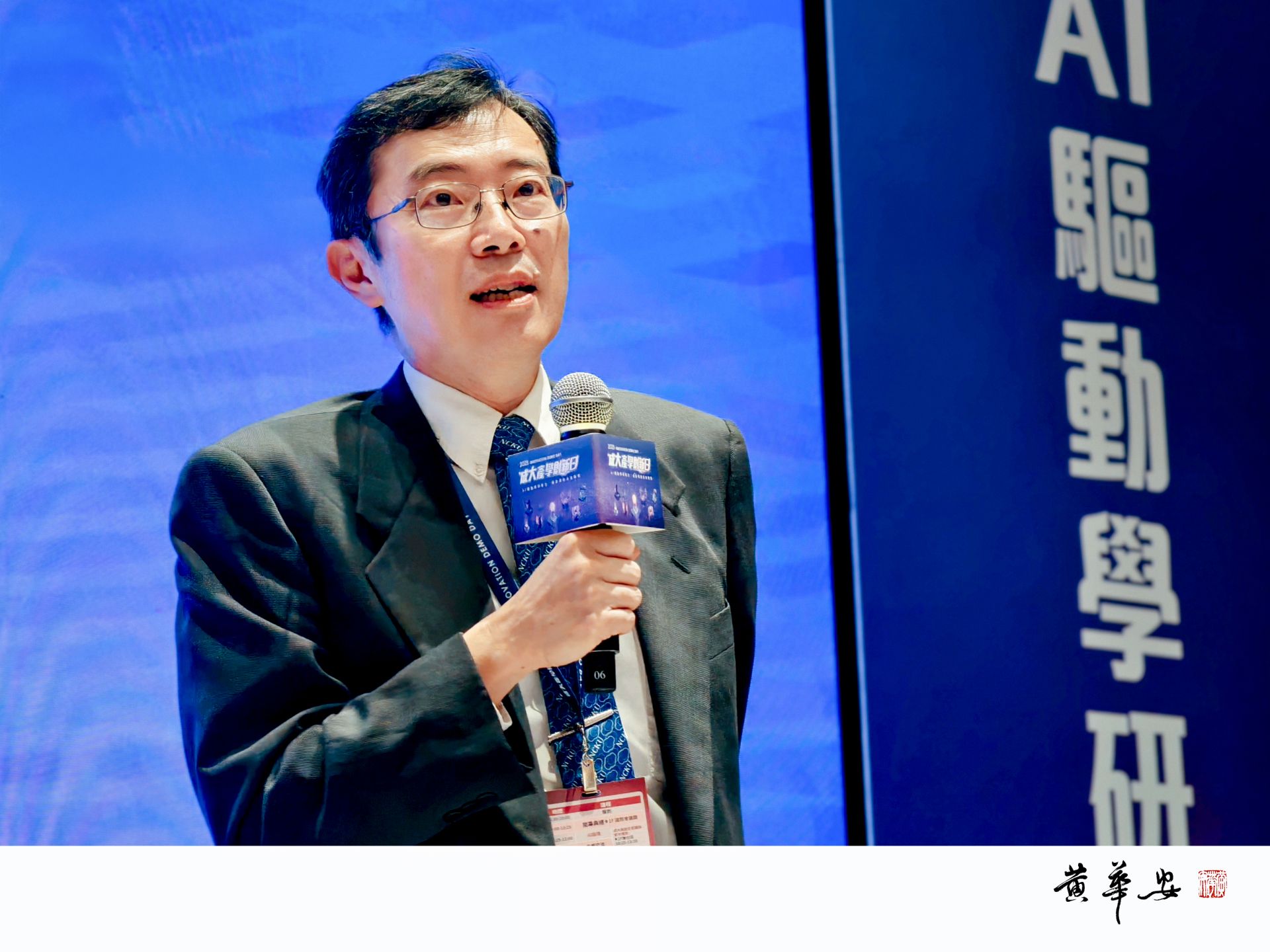

人工智慧的浪潮席捲世界,工研院協理蘇孟宗於6日在旺宏館舉辦的成大產學創新日 AI 論壇中,以「AI 取代或共創」為題分享觀點,說明人工智慧在推理能力快速精進下,如何成為人機協作的重要契機。(圖/記者黃華安攝)

AI 論壇由成功大學電資學院院長吳士駿主持,蘇孟宗協理(左三)、吳漢章總經理(左四)、連震杰副院長(左五)、周威成執行長(左一)等講者分享從工研院、科技產業、學研機構與新創視角,提出 AI 落地實務、制度治理與人才培育等觀點。(圖/記者黃華安攝)

記者黃華安/台南特稿

當人工智慧的浪潮席捲世界,成功大學於11月6日在旺宏館舉辦的「產學創新日」壓軸論壇上,提出了一個溫柔而堅定的回應——我們不問AI是否取代人類,而是問AI如何與人類共舞。

國立成功大學年度學術盛會「成大產學創新日」於十一月六日在勝利校區旺宏館登場,由產學創新總中心與研究發展處共同主辦,串聯校內外研究團隊、大南方科研產業化平台、成大新創生態系與鳳凰新創平台等單位,展出逾百項前瞻研發與創新成果,吸引近九百位產官學研代表與校內師生參與,共同聚焦「AI 導入與智慧轉型」趨勢。今年壓軸 AI 論壇更以跨界視角,為盛會畫下精彩收束。

論壇以「學研匯智 × 產業共創:開啟 AI 新篇章」為主軸,由成大電資學院院長吳士駿主持。他以人文視角織就整場對話的經緯,邀請來自產、官、學、研與新創領域的與談者,共同思索一道時代命題:在技術奔馳的時代,那些能力可以交給機器,那些價值必須牢牢守護於人心。

吳士駿院長指出,本場討論不再停留於「AI 是否取代人力」的二元敘事,而是思考「AI 如何與人協作」,並強調須將資料治理、流程標準與倫理規範納入視野。四位與談者橫跨公、產、學、研與新創領域,分別為工研院協理蘇孟宗、華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章、成大電資學院副院長連震杰,以及智匯創育執行長周威成。講題從半導體、機器人、醫療、製造乃至教育情境切入,共同描繪人機協作的多重面向。

成大電資學院院長吳士駿主持 AI 論壇,帶領產、官、學、研講者聚焦討論 AI 與人類協作、制度治理與應用落地等議題。(圖/記者黃華安攝影)

首先發言的工研院協理蘇孟宗,以「AI取代或共創」點亮問題意識。他舉出大型語言模型在測評中迅速逼近、甚至超越人類平均水準的現象,顯示科技進展遠勝個人學習速度;然而,情感同理、逆境回應這些「人之所以為人」的質地,仍是AI難以跨越的疆域。他主張,我們應將重心放在「AI for People」——在醫療、教育、金融等高風險情境中,讓AI成為輔助與強化的夥伴,而非一味取代。

蘇孟宗更以企業實務為鏡,提醒風險與機會並存:客服、文件生成與營運支援等任務已大量交由AI執行,但若忽略第三方管理、資料授權與可追溯機制,導入越快,風險可能越高。他以「70/30」的比喻,描繪一幅能力重組的圖景——當多數人都能借AI完成七成工作,真正的差異,將取決於那保留於人類手中的三成:判斷、同理、整合與創造——是否被我們刻意鍛鍊、溫柔守護。

華碩雲端暨台智雲總經理吳漢章於論壇中說明智慧醫療推動經驗,分享跨系統整合與臨床落地的實務挑戰。(圖/記者黃華安攝影)

吳漢章分享華碩自 2012 年投入智慧醫療的歷程,指出臨床創新挑戰多來自「系統老舊」與「資料孤島」,並非演算法本身。他以 Android 模式類比,主張建構標準化「數位健康平台」,由專業團隊維運中介層作業系統,使開發者能在法遵下快速佈署並跨院共享。華碩已整合 AI 語音辨識、病歷自動化、遠距照護等模組,並推動商業化醫療資料公司,強化資料治理與臨床落地。他提醒,諸如虛擬療癒等應用雖可由 AI 協助,仍須醫療專業與倫理共同進場。

成功大學電資學院副院長連震杰於論壇介紹成大在算力建置、聯邦學習以及機器人與運動科技應用上的研究成果。(圖/記者黃華安攝影)

連震杰自學研端切入,說明成大近年重整算力資源,建置雲端與邊緣運算整合系統,支援機器人、智慧醫療與運動科技研究。他介紹強化學習與聯邦學習於多場域協作的價值——資料可不出域,模型仍能共同成長,既呼應隱私要求,也降低法遵成本。成果涵蓋以 38 支攝影機結合 AI 分析運動員姿態、半自動生成賽事精華之內容工作流,及手術縫合機器人等高階技術,並同步建立協助國手兼顧訓練與學業的配套。

智匯創育執行長周威成於論壇談及人才培育,主張結合跨域生活經驗,培養具全域視野的 AI 整合型人才。(圖/記者黃華安攝影)

智匯創育執行長周威成則從人才培育與創新視角出發,主張培養具「全域視野」的 AI 整合型人才。他認為,創造力的根基來自多樣生活經驗,無論動漫、電玩、戀愛或打工,皆能成為創新設計的養分。他反思 STEM 教育的單向偏重,忽視藝術美感,呼籲落實 STEAM理念以激發創造力。他指出左腦負責邏輯分析,右腦主導感知創造,理想人才應兼具兩者,避免淪為僅具廣度而缺乏深度的「斜槓人才」。他建議善用AI工具加速學習,同時深化專業技能,在「專才 × 通才」交會處生成新價值。

工研院協理蘇孟宗於 AI 論壇分享大型語言模型發展趨勢,說明 AI 推理能力快速提升,吸引與會者關注。(圖/記者黃華安攝)

座談時,吳士駿院長引導討論回到「人機協作的邊界與治理」:AI 落地需面對資料標準、權限與流程銜接;人才培育亟須跨域合作;資料授權與責任歸屬仍未定型;而群機器人協作亦考驗制度與技術。與談者逐漸形成共識:AI 不僅是單項工具,而是牽動資料、流程、治理的「制度性創新」;唯有同步處理制度與倫理,才能讓效率不以安全與信任為代價。

綜觀本屆產學創新日,活動以「AI 論壇、成果展示、創業競賽、募資平台」四大亮點串接:前瞻研究成果與教師接力演講展現研發深度,新創團隊則以三分鐘電梯簡報展示市場潛力;鳳凰新創平台舉辦天使募資 Pitch,凝聚資金與資源鏈結。論壇的理論思辨與展場的技術實作相互呼應,呈現成大從研發推動者進一步走向技術商品化與責任治理的完整軌跡。

.jpg)

成大產學創新日吸引近九百名產官學研人士及校內師生參與,現場代表合影留念,展現跨域合作能量與推動南部科技發展的決心。(圖/記者黃華安攝)

-

2025-11-09 00:49:21

-

2025-11-09 00:47:39

-

2025-11-09 00:44:48

-

2025-11-08 23:46:00

-

2025-11-08 21:38:41

-

2025-11-08 21:34:29

-

2025-11-08 21:42:24

-

2025-11-08 21:32:02

-

2025-11-08 18:53:00

-

2025-11-08 17:11:00

-

2025-11-08 17:17:43